- Macroambiente

- 7' di lettura

Hashtag activism: quando partecipazione e protesta partono da un cancelletto

Il cosiddetto hashtag activism è una delle forme in cui si articola, oggi, la partecipazione in Rete: le campagne che hanno fatto scuola.

In principio fu #BlackLivesMatter. Era il luglio del 2013, Trayvon Martin, un ragazzino di colore di tredici anni, era morto colpito da un proiettile e l’hashtag finì per raccogliere lo sfogo della comunità afro-americana per le condizioni di costante insicurezza in cui viveva e la solidarietà di utenti di altri paesi, estrazioni sociali, ecc. Da allora sono passati cinque anni e l’ hashtag è tutt’altro che dimenticato: è stato usato solo su Twitter circa trenta milioni di volte, oltre 17mila volte al giorno (i dati sono del Pew Research Center e riferiti al maggio 2018, ndr) e torna tra i trending topic ogni volta che scontri e conflitti razziali che coinvolgono la comunità nera arrivano alla cronaca. Chi per la prima volta usò quell’hashtag difficilmente deve aver pensato alla possibilità che diventasse simbolo di una vera e propria battaglia sociale. Eppure, quello a cui tanta letteratura si riferisce come hashtag activism è una delle forme più frequenti di attivismo in Rete.

Qualche insight su hashtag activism e attivismo digitale

Uno studio su ambienti digitali e attivismo in America, per esempio, ha sottolineato come più di un cittadino su due sfrutti oggi i social network per dimostrare il proprio coinvolgimento in una causa o partecipare a campagne a sfondo sociale, politico, ecc. Sempre più persone, per di più, scelgono di farlo appunto attraverso l’uso di un hashtag ufficiale.

Più difficile è valutare la reale efficacia delle campagne di hashtag activism o comprendere almeno che meccanismi più profondi inneschino, sia in chi partecipa sia a livello sociale.

Secondo lo studio già citato, le campagne sui social possono aumentare l’attenzione generale posta su un tema o un argomento spinoso (così si dice convinto almeno il 69% del campione a stelle e strisce) e favorire, in questo modo, importanti cambiamenti sociali (64%), esattamente come si rivelano fondamentali nel dare spazio a gruppi minoritari o sottorappresentati nella sfera pubblica (64%).

I migliori esempi di hashtag activism

È il destino che hanno in comune quelle che sono state, fin qui, le più popolari campagne di hashtag activism. Dopo #BlackLivesMatter, infatti, numerosi altri hashtag civili hanno conquistato i trending topic e sono diventati vessillo di battaglie importanti e con un forte connotato, oltre che un impatto, a livello sociale.

Nel 2014 l’account ufficiale dell’allora first lady Michelle Obama lanciò l’hashtag #BringBackOurGirls per denunciare il rapimento in Nigeria di centinaia di giovani studentesse da parte di un gruppo di terroristi islamici. Milioni di utenti rilanciarono l’hashtag dai loro profili e la sua improvvisa viralità non solo fece aumentare la consapevolezza globale rispetto al problema, ma sembrò giovare anche alla notiziabilità dell’argomento.

Our prayers are with the missing Nigerian girls and their families. It's time to #BringBackOurGirls. -mo pic.twitter.com/glDKDotJRt

— First Lady- Archived (@FLOTUS44) May 7, 2014

Non serve ribadirlo, del resto: i giornali sembrano essere sempre più sensibili a quello che succede in Rete e con sempre più attenzione scandagliano gli ambienti digitali alla ricerca di storie interessanti, dal forte carico umano, che possano appassionare i loro lettori. Per questo, quando si tratta di valutare gli effetti concreti che l’hashtag activism può avere non si può sottovalutare proprio la visibilità assicurata ormai anche fuori dalla Rete alle campagne nate sui social e che hanno come oggetto questioni che, per quanto rilevanti per la vita associata, rischiano spesso di trovare poco spazio nel dibattito pubblico.

L’edizione 2016 degli Oscar, per esempio, fu minata dalla popolarità di un hashtag come #OscarsSoWhite, utilizzato soprattutto dalle maestranze e da chi lavorava dietro le quinte delle grandi produzioni cinematografiche per denunciare come le nomination dell’Accademia sottorappresentassero di fatto la percentuale di lavoratori di colore.

#OscarsSoWhite they asked to touch my hair. 😒

— April (@ReignOfApril) January 15, 2015

La parabola di #MeToo, che da hashtag tematico si è trasformato prima in un movimento e poi in persona dell’anno secondo il Time, è nota a tutti, in parte anche per via dei recenti scandali che hanno coinvolto alcuni dei suoi principali promotori.

E in Rete siamo stati tutti Charlie quando si è trattato di mostrare solidarietà alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo dopo l’attentato subito nel 2015.

A terrible day for all cartoonists. #JeSuisCharlie pic.twitter.com/Ksbl89WLsE

— Magnus Shaw (@TheMagnusShaw) January 7, 2015

Per gli esperti del settore, proprio #JeSuisCharlie è un ottimo esempio di social grooming: l’hashtag, che avrebbe raggiunto in pochissimo tempo milioni di visualizzazioni e interazioni, è stato un ottimo catalizzatore sociale e, cioè, ha permesso che numerosi utenti si ritrovassero accomunati attorno a esso – e, meglio, attorno alla causa che rappresentava – nonostante lontani geograficamente (dal momento che la sua penetrazione ha riguardato paesi diversi come gli USA, la Russia, l’Australia, ndr) o ideologicamente.

Another act of terrorism for Muslims to condemn. Another burden. #NotIslam#Paris #NotInMyName #NotAllMuslims pic.twitter.com/mbTsdX5fry

— It’s Pronounced Fa-La-Steen (@Cre8tvlyLicnsd) November 14, 2015

Think I need any more accessories? #DayInTheLife #DressLikeAWoman #ResidentInAction #SurgTweeting pic.twitter.com/l6kR49pqih

— Columbia Surgery (@ColumbiaSurgery) August 4, 2017

Se c’è una cosa che questi anni di hashtag activism hanno insegnato, del resto, è che le cause che accendono i cuori degli internauti hanno anche e soprattutto portato globale. Da #NotInMyName,con cui la comunità islamica si dissociò dagli orrori commessi dall’ISIS, a #DressLikeAWoman, che raccolse decine di scatti di donne in tenuta da lavoro dimostrando, in netta polemica con il dress code imposto dall’amministrazione Trump alle dipendenti della Casa Bianca, che si potesse risultare femminili anche indossando camici e tute, gli hashtag che hanno visto più engagement non hanno connotazione geografica e sembrano suggerire l’idea che la partecipazione virtuale sia un’alternativa, valida, alle dimostrazioni di piazza o dal vivo.

Attivismo in Rete e da pochi click… solo una questione tecnologica?

Sempre, quando si parla di nuove forme di partecipazione civica, del resto, l’obiezione mossa è che questo attivismo virtuale, che si muove attraverso la Rete in tutte le sue declinazioni, rischi di sostituirsi a forme di attivismo più concrete e con effetti misurabili sulla realtà. Il 71% del campione dello studio del Pew Research già citato, per esempio, si dice d’accordo nel sostenere che le cause a cui partecipa online gli diano la sensazione di «stare facendo la differenza», anche se con ogni probabilità non è così. Altre ricerche sembrano suggerire, addirittura, una sorta di determinismo tecnologico dal momento che la velocità di connessione di cui si può disporre influirebbe su forme e modi della propria partecipazione a cause civili, politiche, ecc.: un gruppo interdisciplinare, infatti, avrebbe scoperto una correlazione, ovviamente inversa, tra l’accesso alla banda larga e la probabilità di compiere nel tempo libero azioni come iscriversi ai partiti, partecipare a riunioni sindacali, ecc. A poco servono come contraltare studi che, pure, hanno dimostrato come lo slacktivism, l’attivismo da click, sia spesso un catalizzatore verso altre forme, decisamente più analogiche e faccia a faccia di partecipazione civica.

Non che non esistano, insomma, campagne social fortemente legate a un contesto geografico e culturale: da #vialadivisa, con cui si chiese verità sul caso Cucchi, a #bastabufale, contro il dilagare di fake news nell’infosfera italiana, e #fatepresto, per l’approvazione di una norma sul testamento biologico, anche gli internauti italiani hanno mostrato di avere nel tempo temi, argomenti, sensibilità, rivendicazioni tutte proprie.

Riapriamo le indagini.#vialadivisa#sonostatoio pic.twitter.com/woowtdtziZ

— Enrico Pederzani (@EnricoPederzani) November 3, 2014

Postare #fakenews, #bufale e #insulti con un nickname non assicura di farla franca. Abbiamo tutti un indirizzo IP da cui scriviamo, rintracciabile a seguito di indagine di polizia giudiziaria. Per chiarire….#bastabufale

— Fabrizio Valieri (@FabrizioV58) November 28, 2017

L’hashtag activism, però, è per definizione disseminato e granulare come lo è la vita stessa della maggior parte degli utenti in Rete. E che ci si indigni per una causa lontana geograficamente e in termini di impatto reale sulla propria quotidianità fa parte di quel folle catalogo di interessi umani che, secondo gli esperti della materia, sarebbe la Rete. Per tornare alle ragioni, più profonde e intime, che spingono l’individuo a fare hashtag activism, queste hanno a che vedere per di più principalmente con il bisogno di appartenenza e di riconoscimento. Tradotto, significa che si twitta il proprio messaggio di appoggio alle politiche del vice-premier Salvini usando l’hashtag #iostoconSalvini, così come si prova a riassumere la propria posizione rispetto alle politiche migratorie con un iconico #apriteiporti, per sentirsi parte di un gruppo di simili, prima e più che per sentire di aver fatto la propria parte. In questo senso, il rischio potrebbe essere che ogni protesta si trasformi in una «selfie protest» (così si esprimono Boccia Artieri e altri, ndr) e, cioè, in una semplice espressione del sé online mascherata da protesta a sfondo civile, politico, ecc. Una posizione decisamente meno apocalittica permetterebbe di interpretare, invece, l’hashtag activism e tutte le altre forme di attivismo online come una forma di «connective-protest»: di fronte a problemi cruciali per la vita associata, l’individuo ha bisogno di agire ma non può farlo da singolo, deve farlo in maniera connessa e, meglio, frammentando questa stessa azione all’interno della routine quotidiana. A questo servono gli ambienti digitali: è qui, infatti, che azioni a impatto zero o quasi, come twittare usando uno specifico hashtag appunto, permettono a chiunque di dosare la propria partecipazione sociale, politica, religiosa, civile secondo tempi e modi che gli sono congeniali ed è qui che, grazie anche a un principio come la coda lunga, riescono a emergere anche cause altrimenti ignorate da una sensibilità mainstream.

Notizie correlate

Microsoft chiuderà LinkedIn in Cina dopo le critiche ricevute per aver censurato dei giornalisti americani

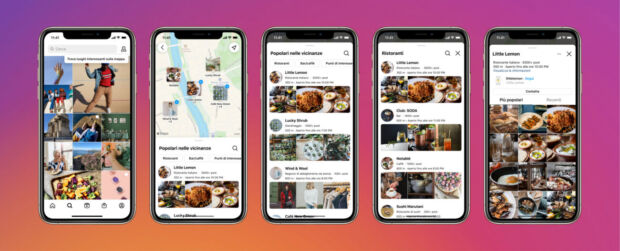

Su Instagram arriva la funzione “Cerca sulla mappa” per scoprire nuove attività e luoghi d’interesse

Reazioni ai messaggi WhatsApp: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova funzione in arrivo

Pinterest annuncia nuove opportunità per la monetizzazione dei contenuti: in arrivo Pin Idea acquistabili e partnership con i brand

Su Instagram arrivano le inserzioni di Reels: un nuovo modo per raggiungere il proprio pubblico